鉄筋補強で実現する耐震強度!工法と基準を徹底解説

建物を地震から守る!鉄筋による耐震補強で実現する安全な空間

耐震性能の向上は、建物の安全性を守るうえで避けては通れない課題です。特に、築年数を重ねた建物では、現代の耐震基準に適合させるための補強工事が必要になることもあります。この記事では、鉄筋補強工事の基礎知識から、工法の選び方、施工時の注意点まで、建物の耐震化に必要な情報をわかりやすく解説します。工事を検討されている方はもちろん、将来の参考にしたい方にもおすすめの内容です。

鉄筋による耐震補強工法の選び方

建物の耐震性能を向上させるための鉄筋補強工法を選択する際には、いくつかの重要な検討項目があります。以下に詳しく見ていきます。

建物の特性や既存の耐震性能を把握する

鉄筋補強工法を選ぶには、建物の構造特性や既存の耐震性能を正確に把握する必要があります。建物の用途や規模、築年数、さらには現状の劣化状況なども、工法選択の重要な判断材料となります。

補強工事の実施にあたっては、建物の使用状況も考慮に入れることが必要です。例えば、建物を使用しながらの施工が必要な場合は、騒音や振動の少ない工法を選択することが望ましいでしょう。また、工期や施工スペースの制約も、工法選定に大きく影響します。

耐震補強の目標レベルと予算を明確にする

必要な強度を確保するために、どの程度の補強が必要かを明確にしなければなりません。この際、構造計算に基づいて補強効果を定量的に評価し、最適な工法を選定することが重要です。

コスト面での検討も欠かせません。鉄筋工法には、材料費や施工費、さらには補強後のメンテナンス費用など、さまざまなコストが発生します。長期的な視点で総合的なコストを評価し、費用対効果の高い工法を選択することが求められます。

また、将来的な改修や増築の可能性も考慮に入れる必要があります。選択する補強工法が、将来の建物の使用計画に制約を与えないよう注意が必要です。さらに、補強後の建物の美観や機能性への影響も重要な検討項目となります。

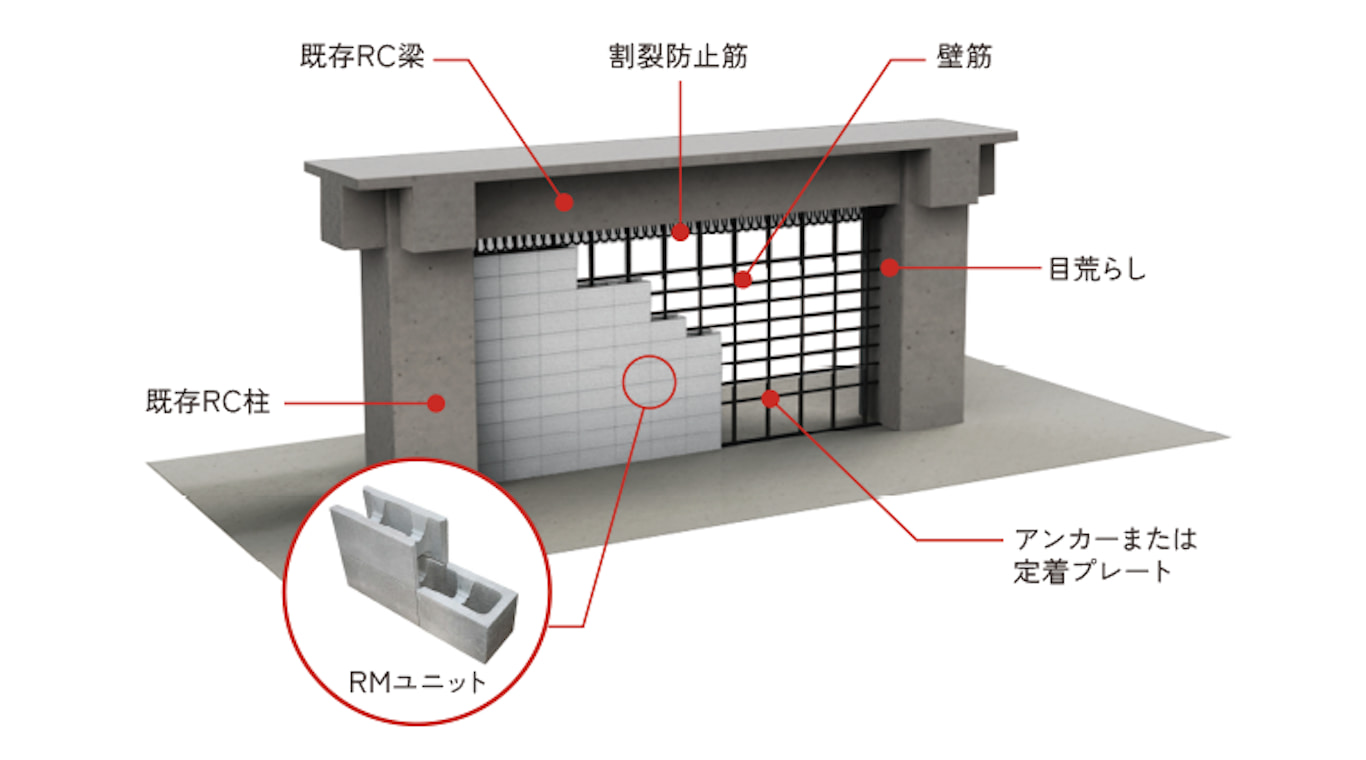

株式会社新井組の耐震補強工法:安震ブロック

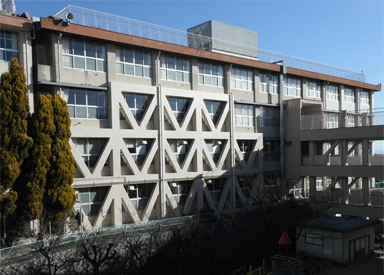

安震ブロック:RM耐震補強工法は、高強度のコンクリートブロック「RMユニット」を積み、その中に鉄筋を入れて高流動・高強度のモルタルを流し込むことで、建物の壁を強化する最新の耐震補強技術です。この工法にはさまざまなメリットがあります。

まず、施工時の騒音や振動が大幅に抑えられるため、学校や病院、オフィスビルなど、日常の活動を止めずに耐震補強ができます。型枠工事やコンクリートポンプ車が不要なため、材料置き場も小さく、省スペースでの施工が可能です。

また、型枠の脱型や養生の手間がいらず、工期を短縮できるので、急ぎの耐震補強にも対応しやすいのが魅力です。さらに、型枠材の使用を減らすことでCO2排出量も削減でき、環境にも配慮した工法となっています。

鉄筋補強の基準と強度

鉄筋の材質と規格

鉄筋コンクリート構造物に使われる鉄筋は、JIS規格によって厳密に定められています。鉄筋の材質や種類によって強度や特性が異なり、建物の耐震性能に大きな影響を与えるため、適切な鉄筋を選ぶことが重要です。耐震補強工事では、既存の構造物の強度や劣化状況、必要な耐震性能に応じて適切な鉄筋の種類と径を選定します。

コンクリートとの付着強度

鉄筋コンクリート構造の耐震補強において、鉄筋とコンクリートが一体となって力を発揮することが不可欠です。この一体化を担うのが「付着強度」です。

付着強度に影響を与える要因は、コンクリートの強度や鉄筋の表面形状、施工時の締め固めなどさまざまです。コンクリート強度が高いほど付着強度も向上する傾向があります。また、鉄筋表面の変形、例えばリブや節などの突起は、コンクリートとの噛み合いを促進し付着強度を高める効果があります。施工においても、コンクリート打設時の適切な締め固めは、鉄筋とコンクリートの密着性を高め、付着強度の向上に寄与します。

付着強度不足は、ひび割れの発生や構造物の耐力低下につながるため、耐震補強工事では十分な付着強度を確保することが重要です。付着強度の不足を防ぐため、鉄筋の適切な配置や定着長さの確保、コンクリートの品質管理など、設計・施工の両面から対策を講じる必要があります。

耐震等級に応じた鉄筋補強の基準

建物の耐震性能を評価する際に用いられる耐震等級は、鉄筋補強の基準を決定するうえで非常に重要な役割を果たします。耐震等級は、建物がどの程度の地震動に耐えられるかを示す指標であり、等級が高いほど耐震性能が優れていることを意味します。

耐震等級の分類

耐震等級は、日本の建築基準法や住宅性能表示制度に基づき、以下の3段階で定められています。

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 耐震等級1 | 現行の建築基準法で定められた最低基準を満たすレベル。 |

| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の地震力に耐える性能を持つ。主に学校や病院など、避難所として利用される建物に適用。 |

| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の地震力に耐える性能を持つ。消防署や警察署などの防災拠点に求められるレベル。 |

耐震等級を上げるためには、鉄筋の入れ方や量がとても重要です。たとえば、家の土台や壁の中に鉄筋をたくさん入れることで、建物全体がしっかりと一体化し、地震の揺れにも壊れにくくなります。特に、建物の角や壁の周り、土台のつなぎ目など、力が集中しやすい場所には、鉄筋を多めに入れるなどの工夫を行います。

実際の工事では、古い建物や基礎が弱い建物の場合、あとから鉄筋を追加して補強することもできます。今あるコンクリートと新しい鉄筋をしっかりつなげて古い部分と新しい部分を一体化すれば、地震の揺れにも強くなります。

また、鉄筋の間隔も大切なポイントです。強度をより高めたい場合は、細かく鉄筋を入れることでコンクリートが割れにくくなり、建物全体の強さがアップします。

鉄筋補強工事における強度確保のための施工管理

鉄筋補強工事における強度確保のためには、施工管理が極めて重要な役割を果たします。適切な管理を行うことで、耐震性能を最大限に引き出し、建物の安全性を確保することが可能です。以下では、施工管理における主なポイントを解説します。

鉄筋の品質管理

使用される鉄筋の品質を確保することが、工事の成功に直結します。具体的には以下の管理が求められます。

| 管理方法 | 内容 |

|---|---|

| 引張試験の実施 | 鉄筋が規定された強度を持つことを確認するため、施工前に引張試験を行います。 |

| 防錆処理 | 腐食のリスクを抑えるため、鉄筋の表面状態を管理します。防錆剤や塗装の適切な適用も重要です。 |

配筋作業の精度向上

配筋作業では、設計図に基づき正確に鉄筋を配置することが必要です。主なチェックポイントは以下の通りです。

| 配置 | チェックポイント |

|---|---|

| 鉄筋の間隔 | 設計通りに均等な間隔で配置されているかを確認します。間隔の不均一は強度低下を招く可能性があります。 |

| 結束線の使用 | 鉄筋同士を確実に固定するため、結束線を適切に使用し、鉄筋のずれを防ぎます。 |

コンクリート打設時の注意点

コンクリート打設は、鉄筋との一体化を実現する重要な工程です。以下を徹底する必要があります。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| コンクリートの流動性 | 鉄筋の間に隙間なくコンクリートを充填できるよう、適切な流動性を保つ配合を採用します。 |

| 振動機の使用 | コンクリート内部の気泡を除去し、鉄筋との密着性を高めるため、振動機を使用します。 |

検査と記録の徹底

施工後には、適切な検査を実施し、施工精度を確認することが重要です。引抜試験や耐久性試験などを実施し、設計基準を満たしているかを評価します。また、全ての作業を記録し、トレーサビリティを確保することで、万が一の問題発生時にも迅速に対応できます。

適切な施工管理を徹底することで、鉄筋補強工事の品質を高め、耐震強度を確保することが可能です。これにより、建物の安全性を長期的に維持し、利用者に安心を提供できます。

今こそ建物の耐震性を見直し、安心できる未来を築きませんか?

建物の安全性を高め、地震に備える耐震補強工事のご相談は、実績豊富な株式会社新井組にお寄せください。株式会社新井組は、革新的な鉄筋補強工法を駆使し、あらゆる建物に最適な補強プランをご提案します。公共施設や医療・福祉施設、企業のオフィスなど、それぞれの用途に応じた耐震対策を実現します。企画・設計から施工まで一貫対応し、スムーズな工事をお約束します。

株式会社新井組は、建物の耐震性を迅速かつ正確に診断し、建物の用途や形状、施設の利用状況を考慮した最適な改修計画をご提案します。経済的で効果的な工法や補強箇所を設計し、安全性だけでなく、利便性やコストパフォーマンスにも配慮します。耐震補強工事は株式会社新井組にお任せください。