耐震補強の種類と選び方:工事計画の成功ポイントとは?

対策は万全ですか?建物の安全を守る耐震補強工事の全て

日本は地震大国です。建物の安全性を見直すことは、居住者や従業員の命を守る第一歩です。しかし、どのような耐震補強工事を選べば良いのか迷うことも多いのではないでしょうか。この記事では、耐震補強の種類や技術、実績をわかりやすく解説します。将来の安心を手に入れるために、ぜひ最後までご覧ください。

耐震補強の必要性を解説

なぜ耐震補強が必要なのか?

耐震補強が必要とされる最大の理由は、地震による建物の倒壊や損壊から人命と財産を守ることにあります。日本は地震大国として知られており、過去の大地震によって多くの建物が被害に遭ってきました。このような背景から、耐震性能を高めることが安全な生活や業務環境の維持において欠かせない要素となっています。

また、近年では気候変動や地盤変動の影響で災害リスクが高まっており、建物の耐震性がますます重要視されています。企業や公共機関にとって、地震後の迅速な復旧は事業継続計画にも直結するため、耐震補強は経営戦略の一環としても注目されています。

さらに、建物の耐震性を高めることで、建物の資産価値を維持・向上させる効果もあります。特に老朽化が進んだ建物においては、耐震補強を行うことで利用可能期間を延ばし、投資の価値を高めることが可能です。

耐震基準の変遷と既存住宅の課題

日本における耐震基準は、地震被害に遭うたびに改訂され、そのたびに建物の安全性が向上してきました。特に、1981年に施行された「新耐震基準」は、地震に耐えるための構造設計が強化される重要な転機となりました。それ以前に建築された建物は「旧耐震基準」に基づいており、新基準と比べて耐震性能が十分ではありません。

1995年の阪神・淡路大震災では、旧耐震基準に基づく建物が大きな損害を被りました。この災害を契機に、耐震診断や耐震補強が注目され、2000年にはさらに基準が改訂されました。この改訂では、柱や梁の接合部の強度などが見直され、耐震性能がより一層向上しました。

既存住宅における課題は、これらの基準の変遷を反映していない古い建物が多く残っていることです。特に1981年以前に建てられた住宅は、地震による倒壊リスクが高いため、耐震診断や補強が不可欠です。また、改築やリフォームを行う際には、現行基準に適合するよう耐震性能を向上させることが求められます。

最新の耐震補強技術と施工事例

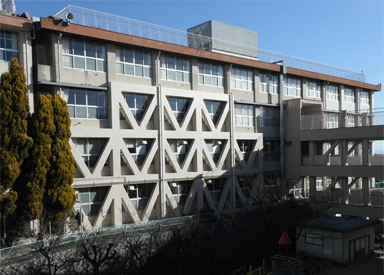

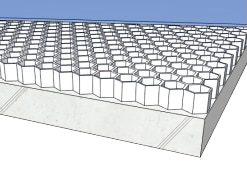

安震ブロック:RM耐震補強工法

株式会社新井組が開発した「安震ブロック」は、建物の耐震補強を効率的に行う革新的な技術です。高強度コンクリートブロックであるRMユニットを積み重ね、鉄筋と高流動モルタルを充填することで、RC壁と同等の耐震性能を持つ壁を構築します。

従来の鉄筋コンクリート壁と同じくらいの耐震性能を持ちながら、型枠や大がかりな仮設工事が不要なため、工事の手間やコストを大幅に削減できます。また、狭い場所や壁の片側からでも施工が可能で、工事中の騒音や振動も少なく、建物を使いながらでも補強工事を進められるのが大きな特徴です。

この工法は、日本建築総合試験所の建築技術性能証明も取得しており、信頼性の高い耐震補強方法として注目されています。

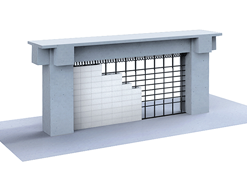

ASOFR(オール鉄骨アウトフレーム)工法

株式会社新井組が提供するASOFR工法は、鉄骨水平ブレースを使用した外付けフレームで既存建物を補強する耐震補強工法です。補強フレームを全て鉄骨で構成することで軽量化と効率化を実現し、工期短縮やコスト削減に大きく貢献します。また、ユニット化施工が可能で新たな杭基礎が不要な点が特徴です。ASOFR工法は、工事の高品質化、生産性向上、環境負荷低減を同時に実現する、画期的な特許取得済みの技術です。

主な耐震補強工事の種類と特徴、適用条件

構造別に見る耐震補強工法とは

耐震補強工事は、建物の構造に応じて最適な工法を選択することが成功の鍵となります。それぞれの建物構造には特有の課題があり、それを解決するための工法が求められます。以下では、主な建物構造別に代表的な耐震補強工法をご紹介します。

鉄筋コンクリート構造の場合

鉄筋コンクリート構造の建物は強度が高い反面、地震時に脆性破壊が生じる可能性があります。この課題を解決するための一般的な工法としては、柱や梁の補強が挙げられます。具体的には、炭素繊維シートや鋼板を用いて柱や梁を包み込み、耐力を向上させる方法が広く採用されています。老朽化した建物や、柱・梁にひび割れが見られる場合に最適です。施工時に建物を解体する必要がないため、稼働中の施設にも適しています。

鉄骨構造の場合

鉄骨構造は接合部の強度が課題となることがあります。この場合、ブレース補強が効果的です。斜材(ブレース)を追加することで、建物の横揺れを防ぎ、地震時の変形を最小限に抑えられます。この工法は、構造全体に剛性を持たせるため、耐震性の向上が求められるオフィスビルや商業施設でよく用いられます。

木造建築の場合

木造建築は軽量で地震に強いと言われていますが、古い建物では接合部の劣化や耐力壁の不足が問題となります。この場合、耐力壁の追加や、金物補強によって構造の強度を高めることが重要です。施工時には空間のレイアウト変更が伴う場合があるため、利用者のニーズに合わせた計画が必要です。また、基礎部分の補強や免震装置の導入により、木造建築の耐震性能をさらに向上させることが可能です。

失敗しない工法選び!耐震補強工事を決める3つのチェックリスト

耐震補強工事の成功は、建物の状況に最も合った工法を選ぶかにかかっています。以下では、工法を選ぶ際に役立つチェックリストをご紹介いたしますので、ぜひともご覧ください。

建物の「現状」との相性

「型枠が組めない狭い場所」や「工事中も使い続けたい」など、建物の物理的な制約を解決できる工法を選ぶことが大切です。

「工法の実績」

採用を検討する工法が、公共施設などで十分な実績があるかを確認しましょう。信頼性の高い工法を選ぶことが、安心の裏付けとなります。

「将来のメンテナンス」と耐久性

補強後のメンテナンス頻度や耐久年数を業者に確認しましょう。初期費用が安くても、維持管理費がかさむ工法は、長期的に見てコストが高くなる可能性があります。

過去の地震における補強建物の被害状況でその実績を見る

過去の大地震では、耐震補強が施された建物と未補強の建物で被害状況に大きな差が見られました。補強工事の実績を確認することは、耐震技術の有効性を理解し、将来の計画を立てるうえで重要です。

例えば、1995年の阪神・淡路大震災では、旧耐震基準で建てられた多くの建物が倒壊しました。一方、耐震補強が施されていた建物は損傷が軽微で済んだケースが多く報告されています。

また、2011年の東日本大震災では、制震ダンパーや免震装置が導入された高層ビルが揺れの影響を最小限に抑えたことが実証されています。これらの技術は、震動エネルギーを吸収・分散することで、構造の損傷を防ぐ効果を発揮しました。

さらに、2016年の熊本地震の際には、耐震補強済みの学校や病院が地域の安全拠点として機能し、全体的に軽微な損傷にとどまりました。

これらの実績は、耐震補強の重要性とその効果を明確に示しています。過去の事例を参考にすることで、建物の安全性向上だけでなく、災害時の社会的役割を果たせる補強計画を立てることが可能になります。耐震補強工事は、人命保護だけでなく、建物の価値や機能を長期的に維持するための有効な投資と言えるでしょう。

安心と安全を実現する耐震補強工事は、株式会社新井組にお任せください!

株式会社新井組は、最新技術を駆使した耐震補強工事で、建物の安全性を飛躍的に向上させます。耐震補強は、建物の種類や構造、地盤の状態によって最適な工法が異なります。公共施設や企業ビル、医療・福祉施設など、さまざまな建物に対応した実績豊富なプランをご提案します。地震リスクを最小限に抑え、大切な人々と資産を守ります。

さらに、株式会社新井組は、補助金制度を活用した最適なファイナンス計画を立案し、金融機関との調整や申請資料の作成など、煩雑な手続きも代行します。行政機関や社会福祉医療事業団等との協議もお任せください。耐震補強工事の計画から資金調達まで、全てをトータルでサポートいたします。